Société Civile

L’idée de travailler plus est très largement rejetée par les Français. Mais leur préoccupation principale d’augmentation continue du pouvoir d’achat rentre en contradiction avec ce rejet.

Telos - 3 décembre 2024 - Par Olivier Galland

Dans tout pays, la richesse produite dépend collectivement de la quantité globale de travail effectuée. Aucun parti politique n’a cherché à faire passer cette idée simple et fondamentale dans l’opinion.

L’Assemblée nationale offre un spectacle affligeant. Alors que l’esprit de responsabilité devrait l’emporter face à la crise budgétaire que connaît le pays, chaque groupe politique, y compris ceux censés soutenir le gouvernement, ne cherche qu’à faire prospérer sa petite boutique en se démarquant, et souvent en s’opposant frontalement aux préconisations (timides) du Premier ministre et en faisant des propositions qui, si elles étaient appliquées, ne feraient qu’aggraver le déficit budgétaire.

Mais au fond, si l’on peut incriminer les partis politiques ne faut-il pas constater que ce qu’ils préconisent ne fait que refléter les aspirations des Français ? Ces derniers sont majoritairement favorables à la censure du gouvernement et ils sont massivement favorables à l’abrogation de la réforme des retraites. Le problème est que cette demande est incompatible avec une autre demande pressante concernant l’amélioration du pouvoir d’achat. Dans une enquête récente d’IPSOS (en novembre 2024), le pouvoir d’achat est de loin leur préoccupation principale (pour 56%) devant l’insécurité (42%). Mais comment améliorer le pouvoir d’achat si, collectivement, on travaille moins ?

Une réponse courante avancée par les Français qui refusent l’idée de collectivement travailler plus est la suivante : « de toute façon, il n’y a pas de travail ! ». À quoi on peut répondre que le travail se crée par l’envie de travailler, de produire, d’innover, d’entreprendre. Tout cela forme un tout, un état d’esprit favorable aux initiatives qui génèrent de l’activité, de l’innovation, des créations d’entreprises et, in fine, de la croissance économique. Cette « envie de travailler » dépend aussi d’incitations économiques (par exemple l’écart entre les revenus sans travailler et les revenus du travail) qui résultent elles-mêmes d’orientation de politiques publiques. Mais ces orientations ne résultent-elles pas au bout du compte de choix collectifs validés par des élections ?

Pourquoi les pays les plus performants économiquement, comme les États-Unis ou la Corée du Sud, sont-ils les pays où l’on travaille le plus ? Parce que cet état d’esprit favorable au travail et à l’initiative (et aux mesures de politiques publiques qui l’accompagnent) y prédomine. En France, c’est un état d’esprit collectif presque opposé qui prévaut : une préférence relative pour le non travail. Ce n’est pas que les Français rejettent la valeur du travail en tant que telle tant qu’ils sont actifs. Au contraire, lorsqu’ils travaillent ils veulent y trouver une forme d’accomplissement personnel, comme je viens de le montrer dans un livre récent[1]. Sur ce plan ils ne sont pas très éloignés des salariés scandinaves qui considèrent le travail comme une « vocation ». Mais pour les Français, la vie de travail doit être la plus courte possible pour profiter d’une seconde vie, aussi longue que possible, totalement dégagée des obligations professionnelles. L’enquête conduite par Bertrand Martinot[2] l’avait montré : l’opinion selon laquelle l’âge minimum légal de 62 ans n’est « pas assez élevé » est extrêmement minoritaire chez les actifs en emploi : seuls 7% sont de cet avis. En outre, ce niveau est déjà considéré comme « excessif » par 48% d’entre eux, une proportion plus importante que ceux qui le jugent « approprié » (45%).

Cette préférence pour une vie de travail courte a été traduite politiquement par le premier gouvernement socialiste de la présidence de François Mitterrand : parmi ses premières mesures, la retraite à 60 ans, l’extension des congés payés et les 39h (plus tard les 35h sous le gouvernement Jospin). Mais surtout, il instille l’idée délétère du « partage du travail » : le volume de travail serait une entité fixe qu’il faut partager pour que le plus grand nombre y ait accès. La philosophie du partage du travail n’était pas en tant que telle de réduire le volume global de travail, mais cette mesure a installé l’idée que travailler moins était vertueux. Une grande partie des Français y a adhéré et aucun politique ne l’a frontalement remise en cause.

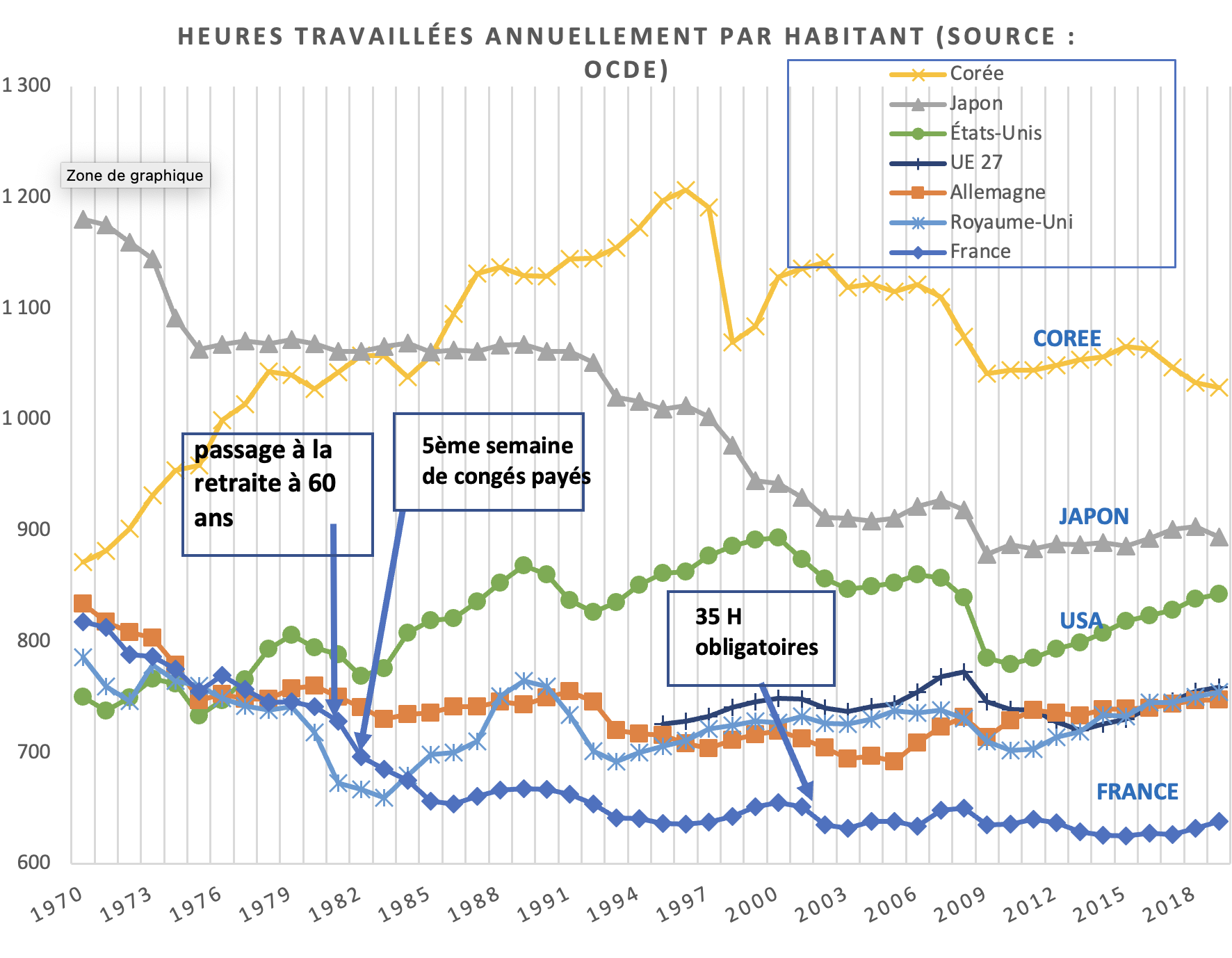

Dans un article précédent j’avais présenté des données de l’OCDE montrant que la quantité de travail produite par les Français s’était nettement affaissée avec le passage de la retraite à 60 ans, la courbe française des heures travaillées par habitant décrochant alors de celle des autres pays industrialisés et de ses voisins immédiats d’outre-Rhin et d’outre-Manche. La courbe française se situe nettement plus bas que celle de l’ensemble de l’Union européenne des 27. La France n’a, depuis, jamais rattrapé son retard. Parmi l’ensemble des pays comparables, la France est celui où, en moyenne, on travaille le moins[3]. Je reproduis cette courbe ici (figure 1).

Figure 1. Les heures travaillées annuellement par habitant depuis 1970 dans quelques pays développés (source : OCDE)

Or, pour un niveau donné de productivité moyenne des actifs en emploi, la richesse disponible par habitant est directement proportionnelle aux heures travaillées par habitant[4]. Le pouvoir d’achat augmente donc avec la quantité de travail par tête.

Les partis politiques français n’ont jamais cherché à faire passer dans l’opinion cette idée très simple que la richesse produite dépend collectivement de la quantité globale de travail effectuée. Les partis de gauche, même ceux dits de gouvernement, ne l’ont pas fait, sans doute parce qu’ils n’y croient pas eux-mêmes et qu’ils pensent qu’il y a un « trésor caché » dans lequel on peut puiser sans fin, à savoir les « riches ». La droite ne l’a pas fait non plus, car elle défend le « pouvoir d’achat » mais sans jamais préciser réellement comment il faut procéder pour le préserver ou l’améliorer ; ou en proposant des solutions démagogiques, revenant à dénoncer « l’assistanat », une autre forme de « trésor caché ». Quant à l’extrême-droite, elle a aussi son « trésor caché », qui réside évidemment dans la limitation et le contrôle de l’immigration dont le Rassemblement National prétend pouvoir tirer 16 milliards d’euros[5].

Nicolas Sarkozy avait bien lancé le slogan « travailler plus pour gagner plus », mais la logique reposait sur le mécanisme de la défiscalisation des heures supplémentaires (d’ailleurs très critiqué par les économistes pour les effets d’aubaine qu’il génère). Il ne s’agissait donc pas de proposer aux Français de travailler collectivement plus, mais simplement de tenter d’augmenter la productivité de ceux qui travaillaient déjà. Une idée à laquelle d’ailleurs les Français ne sont pas hostiles et qui est tout à fait compatible avec le modèle d’une vie de travail courte.

Certes il faut reconnaître à plusieurs gouvernements de droite et à un gouvernement de gauche (sous le quinquennat de François Hollande) d’avoir mené à terme des réformes des retraites (réforme Balladur en 1993, réforme Fillon en 2003, réforme Woerth en 2010, réforme Touraine en 2014), mais en le faisant toujours avec une argumentation purement comptable ayant trait au financement du régime de retraites ou au comblement du déficit budgétaire ; donc sans jamais présenter la question du choix d’un système de retraite comme un choix de société fondé sur un arbitrage entre le temps global de travail et la richesse produite, à répartir ensuite entre tous les Français. Un choix qui impacte donc, non seulement leur temps de vie active mais également à terme, leur niveau de vie ou celui de leurs enfants. La réforme si contestée de 2023, reportant l’âge de départ de 62 à 64 ans, s’est inscrite dans la même logique argumentative que les réformes précédentes.

La retraite par points avec un choix flexible par les individus du moment de cesser leur activité aurait été un moyen de laisser les Français faire eux-mêmes ces arbitrages, chacun pouvant peser les coûts et les bénéfices d’une cessation d’activité à un âge donné, le taux de remplacement diminuant proportionnellement à la précocité de l’âge de départ (et pouvant aussi évoluer en fonction de la croissance l’espérance de vie comme le font certains pays). Mais cette idée a été malheureusement abandonnée.

L’évocation permanente du concept fourre-tout de « justice sociale » finit par occulter complètement ce débat simple et essentiel sur l’effort collectif que doit fournir le pays pour créer de la richesse à répartir, on l’a bien vu dans le débat budgétaire. La question de la répartition prend toujours le pas sur celle de la création de richesses. La plupart des acteurs politiques et sociaux raisonnent comme si nous étions dans un jeu à somme nulle : ce qui est donné aux uns ne peut qu’être pris aux autres. Cet état d’esprit dominant d’une lutte de tous contre tous pour le partage de la richesse semble être le signe d’une société qui a abandonné l’idée que la société forme un tout, qu’elle a des intérêts communs à défendre (même si elle est aussi composée d’intérêts particuliers).

Ce primat de la répartition sur la création est d’autant plus paradoxal que la France est sans doute la championne du monde de la répartition, qu’elle est un pays dans lequel la redistribution réduit les inégalités à un niveau qui n’est sans doute atteint que par très peu d’autres pays dans le monde. Une récente publication de l’INSEE[6] montre que le revenu primaire (avant tout mécanisme de redistribution) des 10% des Français les plus riches était 23,6 fois plus élevé que celui des 10% des Français les plus pauvres ; après transferts monétaires et non monétaires (liés aux services publics), il n’est plus que 3,8 fois plus élevé. L’effort redistributif est considérable. Une majorité des Français en bénéficient en net, puisque 57% de nos compatriotes reçoivent plus de cette redistribution élargie qu’ils ne versent. L’article que j’ai cité plus haut (voir note 4), montre d’ailleurs une forte corrélation négative entre les heures travaillées par personne et l’importance des dépenses publiques. La France semble avoir collectivement choisi un modèle de société très protecteur mais désincitatif au travail. Cela peut être un choix politique mais il est relativement incompatible avec l’aspiration à faire croître substantiellement la richesse produite…sauf à vivre à crédit en creusant continûment le déficit public. Cette politique n’a-t-elle pas atteint ses limites ?

Notes

[1] Olivier Galland, Les Valeurs du travail. Contrastes et évolutions en France et dans les pays développés, Presses de Sciences Po, collection « Sécurisation des parcours professionnels », 2024.

[2] Bertrand Martinot, Les Français au travail : dépasser les idées reçues, Institut Montaigne, 2023.

[3] La position de la France est un peu meilleure en termes d’heures travaillées par actif occupé, mais reste très loin des performances des États-Unis, du Japon ou de la Corée du sud. Mais cette productivité du travail un peu meilleure (mais inférieure à celle de l’Italie ou de l’Espagne qui ont également un nombre d’heures travaillées par habitant assez faible) ne compense pas le déficit global de travail dû à l’entrée tardive des jeunes et au départ précoce des travailleurs après 60 ans.

[4] Pour une analyse économique comparative des liens entre les heures de travail par personne, les incitations-désincitations au travail via les dépenses publiques et les résultats économiques, voir Richard Rogerson, « Why Labor Supply Matters for Macroeconomics », Journal of Economic Perspectives, 38, 2, spring 2024, pp. 137-158 ; voir aussi l’article de Gilbert Cette dans Telos qui explique et exemplifie les liens entre taux d’emploi et niveau de vie.

[5] Voir : https://rassemblementnational.fr/communiques/economies-justice-fiscale-et-defense-du-pouvoir-dachat-les-propositions-concretes-du-rn-aux-dialogues-de-bercy

[6] « Transferts monétaires et services publics augmentent de 16% le niveau de vie au milieu de l’échelle », INSEE Première, n° 2022, novembre 2024.

- Hits: 718