Immigration

Dans une nouvelle étude, l’Observatoire de l’immigration et de la démographie souligne la remarquable intégration sociale et économique des immigrés du Vietnam, du Cambodge et du Laos.

Le Figaro - 9 février 2025 - Par Paul Sugy

Chaque année en France, la diaspora vietnamienne célèbre à la fin du mois de janvier son plus grand rendez-vous culturel pour la fête du Nouvel An lunaire, le Têt. À Nogent-sur-Marne, un peu plus de 4000 participants se sont regroupés le 1er février dernier sur le marché traditionnel vietnamien pour y déguster des banh mi, des rouleaux de printemps et autres banh chung, servis sur des stands aux couleurs chatoyantes ornés de fleurs d’abricotier. La scénographie de l’événement fait la part belle aux décorations traditionnelles de la culture vietnamienne mais les passants sont vêtus à l’occidentale. À en croire l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, qui a prononcé un discours, le Têt n’est pas seulement une fête communautaire mais une occasion particulière de «célébrer l’amitié entre les deux pays», tout en permettant à la diaspora de garder ses attaches avec sa culture d’origine.

Comme à chaque fois, l’événement s’est tenu dans une atmosphère joyeuse et paisible - il n’y a jamais de débordements. Et sous l’oeil bienveillant du maire de la ville, Jacques J. P. Martin, qui a rappelé aux participants combien les valeurs républicaines étaient un socle solide pour fonder cette amitié respectueuse entre deux États certes, mais aussi deux peuples et deux cultures.

«L’immigration d’Asie du Sud-Est» est une catégorie spécifique des statistiques de l’INSEE, qui regroupe les personnes vivant en France mais nées au Vietnam, au Cambodge ou au Laos, et ayant comme nationalité de naissance celle de l’un de ces trois pays de l’ex-Indochine. Les personnes vivant en France et originaires de ces pays sont un peu plus de 300.000 sur les deux dernières générations : 153.000 immigrés, et 185.000 descendants d’immigrés.

Dans une étude inédite par son travail de synthèse et d’analyse, que Le Figaro dévoile en exclusivité, l’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID) souligne la «remarquable trajectoire d’intégration» de cette population venue d’Asie du Sud-Est, qui offre un modèle vertueux d’une immigration bénéfique au pays d’accueil. «Il n’y a pas une immigration, mais bien des immigrations, et c’est l’enjeu de cette note que de le montrer» commente auprès du Figaro le directeur général de l’OID, Nicolas Pouvreau-Monti, qui «regrette que le débat sur l’immigration appréhende trop souvent celle-ci comme un bloc, une réalité monolithique, alors qu’elle recouvre des dynamiques très différentes d’une communauté à l’autre».

Une trajectoire d’intégration exceptionnelle entre la première et la deuxième génération

L’arrivée en France de cette diaspora venue de l’ancienne Indochine, qui fut un territoire de l’empire colonial français jusqu’à la fin de la guerre d’Indochine en 1954, s’est pourtant faite dans des circonstances difficiles. Comme d’autres, cette immigration est majoritairement liée à l’histoire post-coloniale de la France, avec des vagues d’arrivées successives qui s’étendent des années 1960 aux années 1990 pour l’essentiel - la plus connue étant l’arrivée massive des «boat people» à partir de 1975, dont la France est la seconde terre d’asile le plus importante en nombre de réfugiés accueillis, derrière les États-Unis. Les immigrés fuient, pour la plupart, la guerre de décolonisation d’Indochine puis la guerre du Vietnam, et les guerres civiles au Cambodge et au Laos.

À leur arrivée en France, souligne l’étude de l’OID, les Laotiens, les Cambodgiens et les Vietnamiens sont généralement ceux qui maîtrisent le moins bien la langue française : la moitié d’entre eux, dit l’INSEE, ne comprennent pas la langue et sont incapables de la lire ou de la parler. Mais l’étude souligne l’exceptionnelle trajectoire d’intégration effectuée par cette population immigrée entre la première et la deuxième génération, témoin d’un fort investissement des familles venues d’Asie du Sud-Est pour promouvoir la réussite scolaire et le mérite chez leurs enfants.

Un exemple : 44 % des immigrés d’Asie du Sud-Est n’ont aucun diplôme (première génération), ce qui en fait l’une des populations immigrées les moins diplômées en France. Mais à la génération d’en dessous, les descendants d’immigrés venus d’Asie du Sud-Est sont moins de 7% à n’avoir aucun diplôme, ce qui est cette fois le taux le plus bas de l’ensemble des descendants d’immigrés en France. «En l’espace d’une seule génération, les populations originaires d’Asie du Sud-Est basculent ainsi des scores les plus bas aux scores les plus élevés quant au niveau de diplôme – et ce malgré un contexte familial de moindre qualification et de moindre maîtrise de la langue française», résume l’OID.

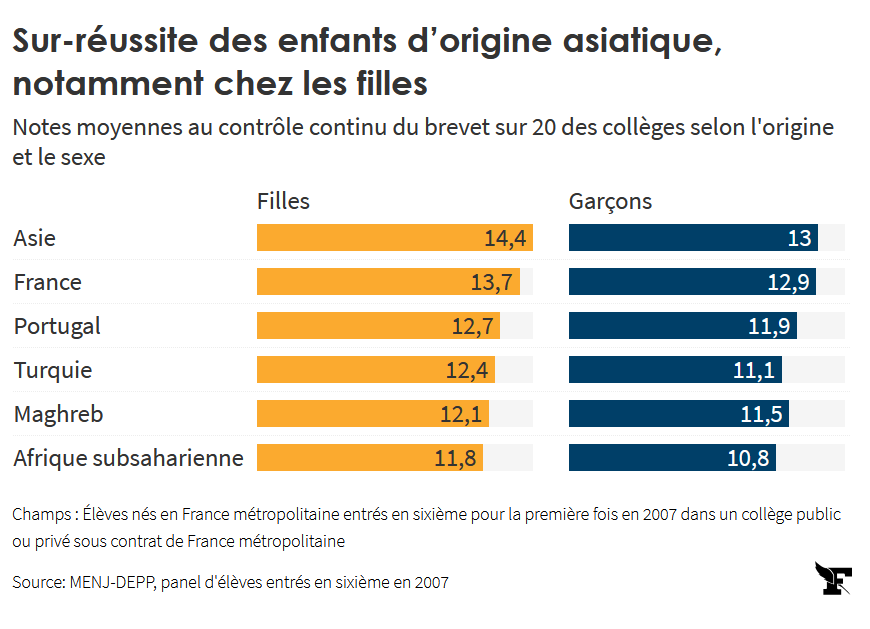

Une sur-performance scolaire qui a d’ailleurs intéressé à plusieurs reprises l’Éducation nationale, dont un rapport soulignait en 2019 que «les enfants d’origine asiatique des deux sexes se démarquent par leur sur-réussite, même comparés aux Français d’origine, les filles plus encore que les garçons : moins de redoublements dès l’école primaire, meilleurs niveaux scolaires en sixième puis en fin de troisième, orientations plus fréquentes vers les filières sélectives, taux record de baccalauréats généraux, notamment scientifiques.»

Dans des enquêtes de trajectoire qui décryptent les réussites respectives de groupes d’élèves en fonction de leur origine, la sociologue Yaël Brinbaum avait montré en 2019* cette sur-réussite scolaire. Ses résultats sont longuement analysés par l’OID : si on prend par exemple les notes obtenues par les élèves au contrôle continu du brevet des collèges, les enfants nés en France de parents asiatiques obtiennent des moyennes largement supérieures aux enfants issus d’autres communautés et même aux enfants dont les parents sont Français, que ce soit pour les garçons comme pour les filles (voir infographie).

Les enfants d’immigrés du Sud-Est sont aussi ceux qui comptent le plus grand nombre de bacheliers : 89% d’entre eux passent le Bac, contre 80% pour la moyenne nationale, avec des enfants issus d’autres communautés qui se trouvent loin derrière : seuls 69% des descendants d’immigrés turcs ont le Bac, et 71% des descendants d’immigrés maghrébins.

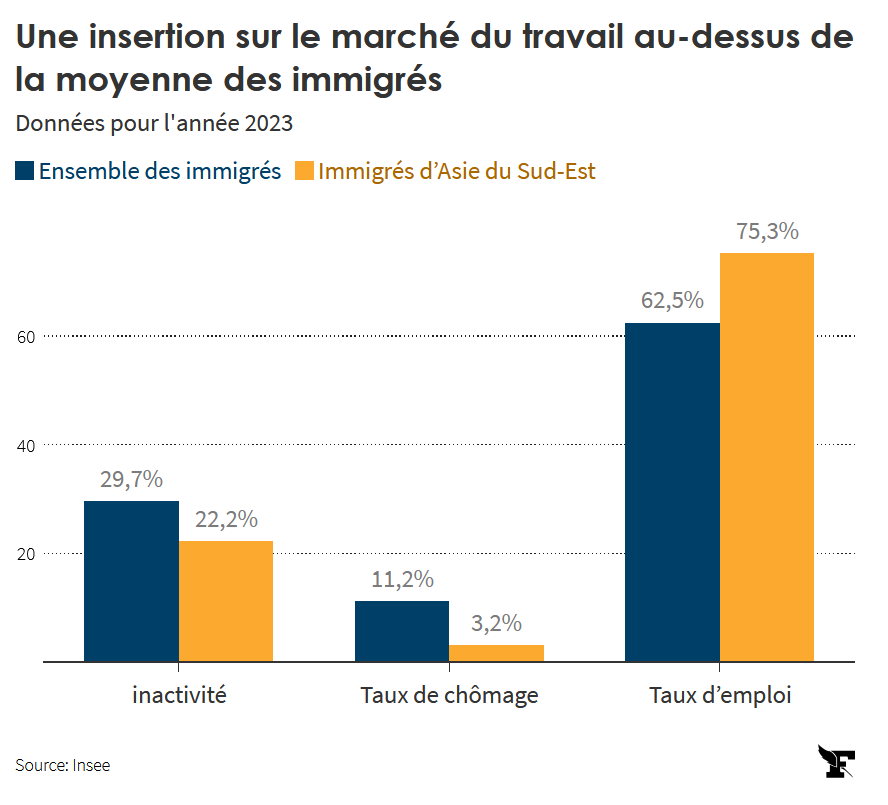

Mais si leurs enfants connaissent une intégration réussie grâce à leur plus forte réussite scolaire, la première génération d’immigrés venus d’Asie du Sud-Est est également très bien intégrée sur le marché du travail, et ce malgré ses difficultés à maîtriser la langue française ainsi que son niveau de qualification plus faible. En effet, les immigrés de la première génération ont un taux de chômage de 3,2 % seulement, selon les chiffres de l’INSEE repris par l’OID - à comparer au taux de chômage de l’ensemble des immigrés qui culmine à 11,2 %, voire à celui des personnes sans ascendance migratoire, qui est en France de 6,5 % (voir infographie).

Des résultats qui s’éclairent à la lumière d’une analyse montrant des différences de cadre familial, d’une communauté à une autre. Selon le démographe Gérard-François Dumont, cité dans cette étude, «la réussite des enfants d’immigrés dans l’intégration ne peut se faire que si le cadre familial agit comme un aiguillon». Celui-ci ajoute que chez les Vietnamiens, «la famille place l’instruction et les performances scolaires au centre de ses préoccupations. Elle se révèle en conséquence être un remarquable creuset d’intégration».

Des structures familiales plus favorables à l’intégration

Preuve en est par exemple que les familles issues de l’immigration asiatique ont des aspirations scolaires plus élevées que les autres, toujours selon les données analysées par Yaël Brinbaum : pour 86 % des filles et 79 % des garçons issus de cette immigration, les familles espèrent que leur enfant réussisse le Bac - un chiffre bien plus élevé que dans les autres familles. Ce faisant, l’encouragement des parents jouerait donc un rôle déterminant dans les trajectoires de réussite de leurs enfants.

«Notre étude montre bien le rôle essentiel joué par les structures familiales et les valeurs transmises par les parents, commente Nicolas Pouvreau-Monti. On observe chez les familles d’immigrés d’Asie du Sud-Est une très forte confiance dans les institutions de la société d’accueil, et en particulier dans le système scolaire, ainsi qu’un rapport pacifié à l’autorité et une prise en compte importante de la responsabilité des familles en matière d’éducation». Cette confiance est d’autant plus méritoire que les conséquences mémorielles de la guerre d’Indochine semblent donc ne pas alimenter de ressentiment post-colonial, comme c’est davantage le cas au sein d’autres populations immigrées. Les rancunes historiques ne sont pas une fatalité - tant qu’elles ne sont pas alimentées à dessein par les régimes des pays d’origine.

L’étude souligne encore une plus forte capacité, chez les personnes issues de cette diaspora venue de l’ex-Indochine, à sortir des logiques communautaires. Les descendants d’immigrés d’Asie du Sud-Est sont ainsi la deuxième génération d’immigrés la moins endogame : seuls 14 % d’entre eux vivent avec un conjoint issu de la même origine (contre 35 % chez l’ensemble des descendants d’immigrés). Par ailleurs, la vie sociale des immigrés d’Asie du Sud-Est est davantage tournée vers le pays d’accueil que le pays d’origine (seuls 1 % d’entre eux ont fait un séjour d’au moins une année dans leur pays de naissance, depuis leur arrivée en France, ce qui est le taux le plus bas de l’ensemble des immigrés). Et seuls 6 % ont participé à des élections dans leur pays d’origine. Enfin, 97 % d’entre eux répondent se sentir «chez eux en France» - un taux plus élevé que chez les personnes dont les deux parents sont français !

Au terme de l’étude, l’OID conclut au rôle bénéfique que joue cette immigration en France, et plaide pour davantage d’immigration choisie, tout en regrettant qu’il n’existe pas en France d’études comparées en matière de «bilan fiscal» des immigrés. Nicolas Pouvreau-Monti encourage les chercheurs français à s’inspirer d’études plus systématiques publiées à l’étranger : «C’est ce que fait par exemple aux Pays-Bas un anthropologue diplômé de l’Université d’Amsterdam, Jan van de Beek, qui a publié une étude passionnante : l’État providence sans frontières. L’impact de l’immigration sur les finances publiques’. C’est un rapport qui évalue le coût ou le bénéfice, pour les finances publiques néerlandaises, de chaque immigration».

*Brinbaum, Y. (2019). Trajectoires scolaires des enfants d’immigrés jusqu’au Baccalauréat : rôle de l’origine et du genre. Éducations & Formations 100, pp. 73-104.

- 2446 Lectures